In stillem Gedenken an den 7. Oktober

1

1

Am Samstag, dem 7. Oktober 2023, an einem der fröhlichsten Feiertage des jüdischen Volkes – Simchat Tora – griffen Banditen der Terrororganisation Hamas und sogenannte „Zivilisten“ aus dem Gazastreifen das Musikfestival Supernova an, das in der Nähe des Kibbuz Reim stattfand. Auch andere israelische Siedlungen wurden angegriffen.

Insgesamt wurden 1.139 Menschen getötet, darunter 695 israelische Zivilisten – darunter 36 Minderjährige –, 373 Angehörige der israelischen Sicherheitskräfte sowie 71 Ausländer. Darüber hinaus wurden über 5.400 Menschen verletzt und 250 von Hamas-Schlägern als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Gleichzeitig wurde ein massiver Raketenangriff auf Südisrael aus dem Gazastreifen gestartet.

2

2

Für die Sowjetdeutschen ist dieses Datum jedoch auch ein Tag der Tragödie und ein Meilenstein auf dem Märtyrerweg eines Volkes, das den kommunistischen und nationalsozialistischen Regimen zum Opfer fiel. Am 7. Oktober 1942 erließ das Staatliche Verteidigungskomitee der UdSSR die Resolution Nr. 2383ss „Über die zusätzliche Mobilisierung der Deutschen für die Volkswirtschaft der UdSSR“. Dem Erlass dieses Dekrets gingen eine Reihe von Ereignissen voraus.

Die Deutschen lebten jahrhundertelang im russischen Staat, ohne eine einheitliche soziale oder religiöse Gemeinschaft zu bilden. Dennoch gab es um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im Russischen Imperium riesige Gebiete mit einer dichten deutschen Bevölkerung. Dies sind in erster Linie landwirtschaftliche Siedlungen in der nördlichen Schwarzmeerregion, am Unterlauf der Wolga sowie in Wolhynien. Die größte städtische Gemeinschaft existierte in der Hauptstadt des Imperiums, St. Petersburg, wo sich seit der Gründung der Stadt Gebiete mit überwiegend deutscher Besiedlung (wie die Wassiljewski-Insel) herausbildeten, was der Diaspora die Möglichkeit gab, ihre Identität zu bewahren.

Doch schon damals war im Land ein starker Anstieg der Germanophobie zu beobachten – eine Folge der Welle der Fremdenfeindlichkeit, die Europa nach Vollendung der Nationalstaatsbildung auf dem Gebiet des kurz zuvor zersplitterten Deutschen Bundes erfasste. Die politische Annäherung an Frankreich gegenüber Deutschland schon vor 1914 führte dazu, dass deutsche Untertanen als potenzielle Bedrohung angesehen wurden. Dieser pauschale Vorwurf erwies sich im Ersten Weltkrieg als unbegründet, als Einheiten mit Russlanddeutschen ihre Zuverlässigkeit in Kämpfen an der österreichisch-ungarischen und der türkischen Front unter Beweis stellten. Dies verhinderte jedoch nicht, dass es zu deutschen Pogromen kam – zunächst aufgrund der Euphorie, die mit der Kriegserklärung einherging, dann als Folge der Niederlagen an der Front.

Für 1917 war eine Massenumsiedlung der Deutschen aus dem europäischen Teil des Landes geplant, nach dem Vorbild der früheren Vertreibung der Deutschen aus Wolhynien, die zu massiven Verlusten an Menschenleben geführt hatte. Diese Pläne wurden durch die Februarrevolution vereitelt.

Im Laufe der nachfolgenden Ereignisse, die zum Sieg der Bolschewiki führten, kämpften die Deutschen des ehemaligen Russischen Imperiums ebenso wie Vertreter aller anderen Völker des riesigen Landes an allen Fronten des Bürgerkriegs (1917–1923).

Deutsche des ehemaligen Russischen Imperiums außerhalb der UdSSR befanden sich auf dem Gebiet Polens und der baltischen Staaten. Die Deutschen der unteren Wolgaregion erhielten jedoch zum ersten und bislang einzigen Mal in der Geschichte der russischen bzw. sowjetischen Staatlichkeit ihre eigene nationale Autonomie.

Die Bevölkerung war von den Repressionen und Hungersnöten der 1930er Jahre schwer betroffen. Statistiken zufolge gehörten die Deutschen während des Großen Terrors zu den am stärksten betroffenen Völkern der UdSSR und teilten dieses tragische Schicksal mit anderen Völkern, die zu ethnischen Gruppen außerhalb ihrer Herkunftsländer gehörten, wie Polen, Finnen und Koreaner.

Bevor die NSDAP in Deutschland an die Macht kam, pflegten die beiden Länder relativ freundschaftliche Beziehungen. Doch nach 1933 begannen die sowjetischen Behörden, alle in der UdSSR lebenden Deutschen wahllos des möglichen Hochverrats zu verdächtigen.

Der Ausbruch des Großen Vaterländischen Krieges diente als Signal für die Durchführung geplanter Massenrepressionen, obwohl sich die Sowjetdeutschen gemeinsam mit allen Bürgern des Landes zur Verteidigung der UdSSR erhoben. Es existieren dokumentierte Fälle von heldenhaften Handlungen sowjetdeutscher Soldaten in den ersten Kriegstagen. Die Führung der Wolgadeutschen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik verurteilte die deutsche Aggression und rief die Sowjetdeutschen dazu auf, ihr Heimatland zu verteidigen.

Doch das Schwungrad der Repression war bereits in Gang gesetzt. Am 18. Juli 1941 wurden 53.000 Krimdeutsche „für immer“ nach Kasachstan deportiert. Die Deportation erfolgte unter unmenschlichen Bedingungen und war mit einer hohen Sterblichkeitsrate verbunden. Dies war der Auftakt zu weiteren Aktionen gegen die Sowjetdeutschen. Am 28. August 1941 verabschiedete das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR den Erlass „Über die Umsiedlung der Deutschen, die in den Wolga-Rayons leben“, in dem den Wolgadeutschen auf höchster Regierungsebene Kollaboration mit dem Feind vorgeworfen wurde.

Als Präventivmaßnahme wurde die Deportation der gesamten deutschen Bevölkerung in entlegene Regionen Sibiriens und Kasachstans angekündigt. Das Gebiet der ASSR der Wolgadeutschen wurde zwischen den Oblasten Saratow und Stalingrad aufgeteilt. Die verlassenen Dörfer wurden teilweise von Siedlern aus den westlichen Gebieten der UdSSR neu besiedelt. Für die Wolgadeutschen bedeutete die Deportation eine weitere Tragödie. Monatelange Reisen in ungeheizten Güterwaggons ohne Wasser und Nahrung führten zu Massensterben. Als die Überlebenden ihre Endstation erreichten, fanden sie sich meist in der winterlichen kasachischen Steppe wieder, ohne jegliche Lebensbedingungen.

3

3

Neben der Deportation der Wolgadeutschen erlitten auch die außerhalb der nationalen Autonomie lebenden Sowjetdeutschen das gleiche Schicksal. Diejenigen, die bereits zum aktiven Militärdienst einberufen worden waren, wurden zurückgerufen und in die sogenannten „Arbeitskolonnen“ einbezogen. Tatsächlich wurden diese Menschen durch die Übergabe an das NKWD ohne Gerichtsverfahren oder Ermittlungen als Kriminelle behandelt. Schon für das geringste Vergehen konnte ihnen nach einem vereinfachten und beschleunigten Verfahren die Todesstrafe drohen.

Mit der am 14. Februar 1942 vom Staatlichen Verteidigungsausschuss erlassenen Verordnung Nr. 1281ss „Über die Mobilisierung deutscher Männer im wehrpflichtigen Alter von 17 bis 50 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in Regionen, Territorien, autonomen und Unionsrepubliken haben“ wurde die Arbeitsmobilisierung auf alle männlichen Deutschen ausgeweitet, einschließlich derjenigen, die nicht der Umsiedlung unterlagen. Das heißt, von dieser Verordnung waren nicht nur die deutschen Bürger des europäischen Teils der UdSSR betroffen, sondern auch die Bevölkerung deutscher Dörfer in Sibirien, Kasachstan und im Kaukasus, die dort vom Ende des 19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts existierten.

Und am 7. Oktober 1942 erließ das Staatliche Verteidigungskomitee die Verordnung Nr. 2383ss „Über die zusätzliche Mobilisierung der Deutschen für die Volkswirtschaft der UdSSR“, die eine weitere Eskalation der Grausamkeit gegenüber den Sowjetdeutschen bedeutete. Diese sogenannte Mobilisierung bedeutete die Zerstörung von Familien und die Trennung von Kindern von ihren Eltern, was sie oft zum Hungertod verdonnerte.

Männer im Alter von 15 bis 55 Jahren sowie Frauen im Alter von 16 bis 45 Jahren wurden verschiedenen Staatsämtern zur Verfügung gestellt. Die Männer unterstanden dem Volkskommissariat für Kohleindustrie der UdSSR. Sie wurden den Unternehmen der Truste „Tscheljabinskugol“ und „Karagandaugol“ zugeteilt.

4

4

Frauen wurden in die Unternehmen des Volkskommissariats für die Ölindustrie der UdSSR geschickt. In jenen Jahren bedeutete dies, dass sie im sogenannten „Zweiten Baku“ schuften mussten, also an den Ölquellen, die nahe der Mündung der Kama in die Wolga erschlossen wurden. Allein dies bedeutete eine erhebliche geografische Trennung zwischen den Familienmitgliedern. Eine Ausnahme galt für schwangere Frauen sowie für Frauen mit Kindern unter drei Jahren. Sie waren formell von der Mobilmachung befreit.

Kinder über drei Jahren sollten in die Obhut von Verwandten oder „deutschen Kolchosen“ gegeben werden. Tatsächlich war diese Bestimmung der Verordnung aufgrund des totalen Charakters der Zwangsarbeit grundsätzlich nicht durchsetzbar. Später, am 18. November 1942, wurde durch einen geheimen Befehl vorgeschrieben, dass die Kinder der zu „deutschen Arbeitskolonnen“ mobilisierten Personen auf russische und kasachische Kolchosen verteilt werden sollten.

Während des Krieges wurden sogenannte „Arbeitskolonnen“ im gesamten Ural, in Westsibirien und in Zentralasien eingesetzt. Insgesamt wurden etwa 800.000 Menschen deportiert. In unbewohnbaren Gebieten starben Sowjetdeutsche massenhaft an Hunger und Kälte. Oft starb bis zu einem Drittel der Arbeitssklaven des 20. Jahrhunderts. Ihre Versorgung erfolgte nach den Standards der Hauptverwaltung der Besserungsarbeitslager (GULAG).

Das Kriegsende änderte am Schicksal der „Arbeitsmigranten“ wenig. Wie früher in Lagern hinter Stacheldraht eingesperrt, wurden sie zur dauerhaften Ansiedlung in Exilorten verurteilt, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen leben mussten. 1947 wurde die Brotrationierung in der UdSSR abgeschafft. Dennoch erhielten arbeitende

Deutsche noch 800 Gramm Brot pro Tag, während arbeitslose Deutsche 400 Gramm erhielten. Dieselbe Verordnung vom 7. Oktober 1942 legitimierte den Völkermord an den Sowjetdeutschen und verurteilte sie zur Ausrottung und zum Verlust ihrer nationalen Identität. Während die Wolgadeutsche ASSR die erste Region der UdSSR war, in der alle Menschen lesen und schreiben konnten, erwiesen sich die Sowjetdeutschen in den Jahrzehnten nach dem Krieg als die ethnische Gruppe mit dem niedrigsten Anteil an Hochschulabsolventen.

Somit lässt sich festhalten, dass die positiven Veränderungen in der UdSSR nach Stalins Tod die Haltung des Sowjetstaates gegenüber den Deutschen nicht veränderten. Zwar wurde 1956 das Regime der „Sondersiedlungen” abgeschafft, den Deutschen wurde jedoch nicht das Recht eingeräumt, in ihre früheren Wohngebiete zurückzukehren.

5

5

Nach dem Besuch des deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer in Moskau im Jahr 1955 begann die Auswanderung Deutscher nach Deutschland. Parallel dazu kämpften die Sowjetdeutschen bis zum Zusammenbruch des Landes darum, ihre nationale Autonomie in der UdSSR wiederherzustellen, – doch letztlich blieben ihre Bemühungen erfolglos. Schließlich wanderte die Mehrheit der Deutschen aus Russland, der Ukraine und den zentralasiatischen Republiken im Rahmen einer Massenauswanderung nach Deutschland aus.

Es ist keine Übertreibung, den 7. Oktober 1942 als einen der tragischsten Tage in der Geschichte der Russlanddeutschen zu bezeichnen. Die Nachwirkungen dieses von der sowjetischen Führung begangenen Verbrechens prägen noch heute das Leben Hunderttausender Menschen.

Am 3. Oktober 2025 versammelten sich die aktiven Vereinsmitglieder zu einem Grilltreffen, um der Opfer des Hamas-Terrorangriffs sowie der unschuldigen Opfer des Sowjetregimes zu gedenken. Diese Maßnahme wurde auch durch die FreiwilligenAgentur Dortmund unterstützt.

Anmerkungen:

1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yellow_ribbon.svg

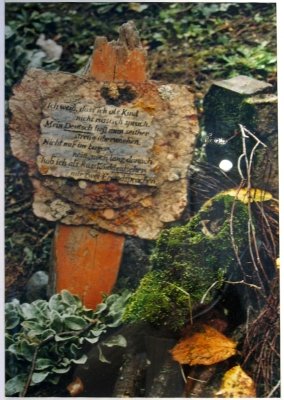

2. https://www.damals-im-osten.de/index.php/aktuelles/91-28-august-2025-in-chimki-niemand-ist-vergessen-nichts-ist-vergessen

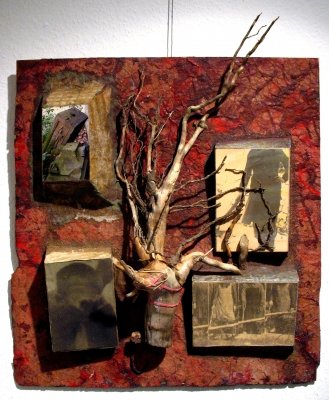

3. https://www.damals-im-osten.de/index.php/nikolaus-rode/g-nr-gallery

4. ebenda

5. ebenda